Descobri, numa dessas descobertas tardias que velhos como eu fazem de vez em quanto, alguns sites que disponibilizam revistas antigas escaneadas.

Descobri, numa dessas descobertas tardias que velhos como eu fazem de vez em quanto, alguns sites que disponibilizam revistas antigas escaneadas.

O trabalho realizado pelo Quadradinhos Patópolis, Onomatopéia Digital, Rapadura Açucarada e Rock & Quadrinhos, entre outros, é inestimável. Escaneando e disponibilizando essas revistas antigas na web, elas realizam um trabalho valoroso e imprescindível. Revistas em quadrinhos já extintas, manuais Disney, a história da Marvel e da DC; tudo isso está lá, disponível gratuitamente, em um serviço público de preservação da memória editorial do país que supera, de longe, o de muitas bibliotecas. Os donos desses blogs e seus colaboradores são abnegados que compartilham com os outros suas coleções, material que gente menor tenta apenas vender em sebos por quaisquer 5 reais. Já perdi a conta do que reencontrei ali — coisas que tinha lido há mais de 30 anos, que tinham sido parte da minha formação, mas que não tinha esquecido totalmente. As pequenas felicidades que esse pessoal possibilita são inestimáveis, e eu gostaria que eles soubessem disso.

Acima de tudo, tudo isso tem um grande valor afetivo para muitas pessoas, e eu certamente estou entre elas. Reencontrar essas revistas, depois de tanto tempo, é algo que me faz mais feliz e mais certo do que fui. Elas atualizam e corrigem minha própria cronologia; me ajudam a me situar novamente no tempo, avivam e refazem minhas memórias.

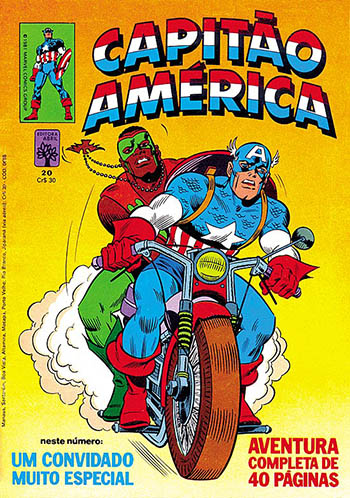

Foi lá, por exemplo, que reencontrei as revistinhas do Capitão América.

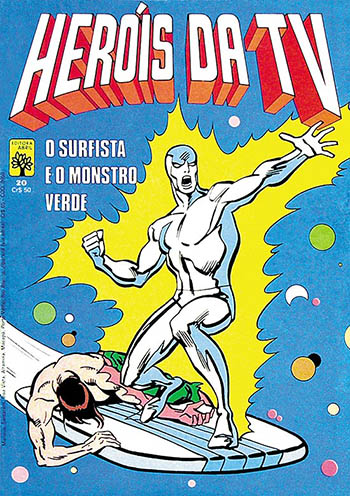

Naqueles primeiros anos da década de 80, quando comprei virtualmente todas as revistas de super-heróis que a editora Abril publicava (eu não gostava da RGE, hoje Globo, por causa do papel muito inferior), o Capitão América era o meu preferido.Tudo começou com ele. Embora eu tivesse comprados outras esporadicamente ao longo dos anos anteriores, foi a Capitão América 20 que comprei num sábado de fevereiro ou março de 1981 porque era a mais barata na banca, e que me fez desenvolver uma paixão por histórias de super-heróis que duraria muitos anos. A Capitão América e a Heróis da TV acabariam, nos anos seguintes, substituindo as revistinhas Disney que eu comprava até então; tantas revistas já não caberiam no meu orçamento e, mais que isso, não caberiam mais na minha idade. Olhando agora, tantos anos depois, representaram um ritual de passagem. Quem diria. Cada um tem o que pode. Gary Grimes tem a Jennifer O’Neill; eu tive Stan Lee e John Buscema. Coitado de mim.

Mas na época isso interessava pouco e eu não sabia que aqueles super-heróis que passei a ler — Capitão América, Homem de Ferro, Surfista Prateado, Thor, Capitão Marvel, Mestre do Kung Fu, Punhos de Ferro, sei lá o que mais — eram o segundo escalão da Marvel. Para mim, isso não interessava — até porque eu já conhecia boa parte deles dos desenhos animados exibidos pela TV Tupi. Mais tarde, em 1983, a Abril conseguiria o creme, que na virada da década estava na RGE, e passaria a publicar as revistas do Homem-Aranha, do Hulk e todos os outros super-heróis. Curiosamente, para mim foi o início do primeiro fim. Em algum momento de 1984 ou 1985 eu deixaria de comprar essas revistas. Voltaria a comprá-las mais tarde, intermitentemente — até recentemente, por sinal —, mas jamais voltaria a ser como antes.

De qualquer forma, durante muitos anos, muito tempo depois de ter abandonado e esquecido suas histórias, eu não entendi por que gostava do Capitão América — e por que, de todos os super-heróis existentes, foi justamente ele a servir de porta de entrada para mim nesse mundo. Havia outros super-heróis por aí, personagens mais adequados e mais bem-sucedidos como o Homem-Aranha — àquela altura com 20 anos de sucesso na vizinhança.

Relendo essas revistas descobri por quê. As histórias eram típicas da Marvel — ou melhor, de Stan Lee: o Capitão América sofria por um romance cheio de mal-entendidos (com uma louraça daquelas), e os dramas pessoais do seu alter ego tinham o mesmo peso das aventuras típicas do herói uniformizado. Mas, principalmente, o Capitão atravessava o drama de viver em uma era que não era a sua. Essa era a essência do seu personagem, e isso o aproximava tanto do Surfista Prateado. A diferença é que o conflito do Surfista era espacial, o estar longe de seu lugar, enquanto o do Capitão era temporal, ele que estava longe de seu tempo.

Claro que isso não era desenvolvido como, talvez, fosse hoje. Lendo essas histórias agora, mais de 30 anos depois, dá para perceber como eram tão mais leves do que o que se publica agora em quadrinhos, quase pueris. Mas ao mesmo tempo — e eu não sei o quanto há de preconceito pessoal aqui, a insistência em achar que “no meu tempo as coisas eram melhores” — elas me parecem mais interessantes, mais simples, mais palatáveis. Os tempos mudaram muito, mas aquilo que passou não perdeu totalmente seu apelo. O Capitão América em 1981 era mais interessante do que hoje. Provavelmente ele só funcionava porque, criança ainda, eu não fazia noção que ele representava. Mais tarde, a dicotomia entre o personagem e o país real levaria à decadência completa do super-herói, e mesmo hoje tenho a impressão de que ele só existe porque o meio-oeste americano ainda tem habitantes.

Claro que isso não era desenvolvido como, talvez, fosse hoje. Lendo essas histórias agora, mais de 30 anos depois, dá para perceber como eram tão mais leves do que o que se publica agora em quadrinhos, quase pueris. Mas ao mesmo tempo — e eu não sei o quanto há de preconceito pessoal aqui, a insistência em achar que “no meu tempo as coisas eram melhores” — elas me parecem mais interessantes, mais simples, mais palatáveis. Os tempos mudaram muito, mas aquilo que passou não perdeu totalmente seu apelo. O Capitão América em 1981 era mais interessante do que hoje. Provavelmente ele só funcionava porque, criança ainda, eu não fazia noção que ele representava. Mais tarde, a dicotomia entre o personagem e o país real levaria à decadência completa do super-herói, e mesmo hoje tenho a impressão de que ele só existe porque o meio-oeste americano ainda tem habitantes.

(As coisas não são assim tão simples e esquemáticas como escrevi aí em cima. Se eu soubesse que essa fase do Capitão América tinha sido uma das campeãs de vendas da Marvel, e que em 2010 seria considerada o quarto melhor momento da Marvel nos anos 70, talvez entendesse melhor as razões da minha paixão repentina e irremediável, e talvez devolvesse um pouquinho de respeito às opiniões e critérios da criança que fui.)

30 anos se passaram. Ao ser revivido por Stan Lee nos anos 60, ele tinha passado 20 anos congelado; hoje, para fazer sentido, teria que ter passado 70. O Capitão América é um personagem desgraçado, e sua maior desgraça não é sequer a passagem do tempo, e sim o país e a bandeira que representa. O tempo o condena, apenas: o seu país o destrói.

Mas isso é o que eu acho hoje. É tão pequeno. Reencontrar essas revistas me lembrou de um tempo em que as coisas eram mais simples e o mundo era tão grande. E isso é bom.

A vida é para quem pode.

Eu, por exemplo, tinha um ideal de velhice: queria ser um velho sibarita, com um passado de pecados grandes e pequenos, um passado de vergonhas e de shhhs discretos — e na lembrança tudo de ruim que uma pessoa pode fazer na vida em nome de um hedonismo desenfreado.

Queria ter uma velhice de velhas chorando ao pé da minha cova, como um Brás Cubas moderno, e se não fosse querer demais queria umas novinhas chorando também; o seio arfando, era o seio que eu queria fazer arfar mesmo depois de morto.

Queria uma velhice desdentada mas de sorriso fácil, uma velhice de transplante de fígado, uma velhice de tosses em meio a baforadas, uma velhice de meninas dóceis diante do velho safado em troca de uns dinheiros aí.

Enquanto pude, enquanto ainda havia esperança, quis uma velhice de histórias que encantavam jovens incapazes de viver com tamanho abandono, velhice de histórias que atrás do riso escancarado mascaram sua maldade egoísta, escondem a dor que causaram — uma velhice de cínico que admite que a vida só pode ser realmente aproveitada apesar dos outros, e não se arrepende de nada disso.

Velhice de culpa se possível, de dolo se necessário.

Uma velhice de tornozelos inchados pela cachaça e de memórias esquecidas, memórias boas, que as memórias ruins a gente tenta enterrar e finge que não existem.

Enquanto pude: uma velhice de gente errada, que essa é a velhice que vale a pena, quando nada mais funciona direito, quando a gente percebe que a velhice não é um bicho de sete cabeças, tem apenas duas e nenhuma funciona direito.

Sei não, mas deu tudo errado, eu não sabia que as lembranças do futuro tinham que ser agora, e é, não vai dar mesmo, a preguiça não deixa e a ressaca é dura de aguentar, e minha filha já disse que vai vender meus livros quando eu morrer e quer saber o preço de cada um deles para não ter prejuízo.

Encontro a moça num elevador.

Bom dia, os olhos para baixo como é praxe em elevadores, aquele o que é que eu faço com as mãos, e então a voz da moça na frente: Como está sicrana? Eu me surpreendo, como ela sabe?, faz tanto tempo, e então ela diz, Eu sou fulana, morei perto de você em tal lugar, Ah, sim, claro, Fulana, agora lembrei, como você vai?, vinte e tantos depois eu não lembraria de você nem mesmo se o tempo lhe tivesse sido mais generoso, mas sei que vou lembrar em minutos, então não estou mentindo, estou apenas me antecipando a mim mesmo, pronto, lembrei.

Tchau, legal te ver, entro no carro pensando que o Gama é que é um sábio e é quem tem razão, o tempo é um fazedor de monstros, e essa moça há vinte e tantos anos era tão gostosinha, o que aconteceu com você, moça?, como o tempo lhe foi ingrato.

E é só então que a ficha cai.

Nesse exato momento, ela deve estar pensando a mesma coisa, e com ainda mais razão.

Eu gosto muito de café. Já escrevi sobre isso. E bebo mais café do que as pessoas normais.

Eu também gosto muito de leite. Cru e gelado, ou direto do peito da vaca — qualquer coisa que vem de peito é bom, mesmo. Quanto ao leite, nunca fervido ou com qualquer aditivo, como açúcar ou chocolate.

E gostando tanto de leite, e tanto de café, eu não posso misturar os dois. O simples cheiro de café com leite me dá náuseas, literalmente.

Eu nunca bebo café em casa. Eu nunca bebo leite fora de casa.

Essas idiossincarasias são estranhas.

Quando eu era baiano, no Porto da Barra ainda havia butiques de frente para os tamarineiros e para o mar verde, e a vida era fresca e fácil.

Na praia uma pequena língua negra ainda corria em direção ao mar, perto do monumento a Tomé de Souza. E por isso diziam que aquela praia era poluída; devia ser, mesmo, mas que diferença isso fazia, a água da baía talvez levasse embora o esgoto. E se não levava, quem é que ia ligar para uma besteira dessas, deixar aquilo atrapalhar a sua algria? Era na Barra que formávamos amizades instantâneas e efêmeras, e isso é um bem valioso, uma língua negra de nada não ia atrapalhar algo assim.

Os barcos chegavam mais perto da praia, e dava para ir até eles nadando. Os pescadores chegavam com os peixes ainda se debatendo, e você podia brincar com os chicharros que eles lhe davam, piabinhas que em sua mão se transformavam em tubarões monstruosos, ou ainda com os pedacinhos de gelo seco que os vendedores de picolé Capelinha lhe davam depois do segundo ou terceiro picolé de tapioca, o gelo seco queimando a água salgada aos pés do Forte Santa Maria.

Ali perto ainda havia dois clubes, a AABB para fazer natação e a Associação Atlética, ali, no pé do Morro do Gavazza. Era a época da discothèque, da Maria Fumaça pegando fogo figurada e literalmente, e os meninos cabeludos dançavam “le Freak c’est chic — freak out!”, ou “one for you, one for me”, e as meninas não davam para eles e então eles arrastavam empregadas domésticas para os telhados dos edifícios como o Vendaval ali na esquina da Raul Drumond com a Pires Ferreira.

Mas para quem não tinha ainda idade para dançar na Associação ou para arrastar empregadinhas para o telhado, aquele era o tempo de apenas dois canais de TV, a TV Aratu com a Globo e a TV Itapoan com a Tupi. A TV Aratu entrava no ar aí pelas 8 da manhã com um jingle inesquecível: “Bom dia, bom dia, Bahia do meu coração / Que tenhas um dia tranquilo assim / Com a graça de Deus e o Senhor do Bonfim”; e a tarde era a hora de odiar a Tia Arilma com aquele programa chato feito para meninas que a Xuxa depois iria imitar, e por causa dela você ia para a rua, para a Barra que você explorava descalço, sem camisa e imundo, apostando corrida de bicicleta na descida da Oliveira Salazar (que não é mais Oliveira Salazar, tem outro nome agora) entre a Oito de Dezembro e a João Pondé, deixando Marquinhos Moreno de olho roxo na frente do Jaraguá, batendo e apanhando de Jailton — apanhando mais que batendo, infelizmente — ou indo comprar brinquedos baratos lá longe, na Brink Bem da Marquês de Caravelas.

Era a Barra onde Joel instalado numa garagem do Monterey com sua Pfaff costurava calças e camisas ao gosto do freguês, ainda que quase sempre com atraso. Joel que era pai do seu melhor amigo que lhe batia mais do que apanhava, e que levou vocês à Fonte Nova onde jogavam também o Galícia, o Catuense, o Leônico — Joel que agora está numa portinha do mesmo edifício, ao lado do vão de escada para onde você levava suas coisas sempre que fugia de casa. A Barra onde Dinho que morava no Jaraguá foi para a janela na noite em que faltou luz e gritou o que mais tarde seria uma inspiração sempre presente: “E viva a putaria!”; a Barra do cheiro único do Chico Bar, o mesmo cheiro há tantas décadas, a San Remo vendendo frutas e verduras ao lado.

Naquela época a Barra ia além dos seus limites geográficos. Se não fosse assim, como o circo iria até ela? E ele ia. Para aquela parte da Barra que chamam Água de Meninos — o Tihany, alguém lembra do Tihany em Água de Meninos? Alguém pode dizer que aquele é lugar de guerra e de tragédias, de fogo e de fuzis e de escravos vendo sua revolta acabar — mas é mentira, Água de Meninos é lugar de circo, circo com bicho, com tigre e com urso, circo para olhar boquiaberto o trapezista voar no vazio e o domador com chicote na mão mostrar ao leão de bocarra aberta quem é que manda ali.

É por isso que quando eu era baiano via filmes no Guarani, no Tamoio, no Bahia, no Liceu; todos eles ficavam nessa Barra onírica, uma Barra que incluía a praça Castro Alves, a rua Chile, os ônibus e livrarias da Praça da Sé, os rolos grossos de fumo no mercado das Sete Portas, o parquinho de seu Roque no Campo Grande, depois no Tororó, os doces da Nubar diante da sumaúma que você achava ser um baobá, o PlayCenter acampado onde um dia tinha sido o Campo da Graça, o ônibus com sua avó no terminal de Aquidabã, o cheiro insuportável de chocolate da Chadler no caminho para Monte Serrat. E por ser baiano, ainda, ia tomar sorvete de tapioca ou de baunilha na kombi da Primavera, bem em frente ao que tinha sido e voltaria a ser o Hotel da Bahia, ou sorvete de tangerina na Bambinella da Marques de Leão, mesma rua de comer pizza na Pizzaria Guanabara. Ou ia ao zoológico, lendo sempre um pedaço da carta de despedida de Getúlio Vargas, bem ao lado do colhereiro; e no caminho passava por alguma pichação de Faustino ou do Dr. Pênis — “Dr. Pênis é de esquerda”, “Dr. Pênis fez fimose”, ou ainda aquelas que não tinham identificação: “O rato roeu a calçola da graxeira”, “O velho peidou e saiu aguado”.

O Forte de São Pedro ainda tinha suas muralhas rebocadas e pintadas de branco, ainda era um forte português e não um prédio mutilado com pedras aparentes para gringo ver. As velhas ainda vendiam vermelha, pimenta, gengibre e camarão seco em banquinhas diante do Forte, bem em frente da Avenida Hilário, o cortiço onde moraria um de seus melhores amigos; e o Colón ainda ostentava a velhice digna de um marco urbano, quase ao lado de um Paes Mendonça que deixava antever um futuro do qual não participaria, nem ele, nem o do Chame-Chame. E era ali, na avenida Sete, que essa Bahia fazia as compras que precisava, na Fernandez, na Tio Corrêa, na Romelsa Radiolar, o tênis Motoca a gente comprava na Ladeira da Barroquinha, ou era na Ao Leão de Ouro?, a calça Lee a gente comprava na Sloper, era na Sloper?, e os brinquedos ia comprar na Lobrás, revólveres de espoleta que não existem mais. Ali perto, quase aos pés do Relógio de São Pedro, encanadores e seus maçaricos esperavam sua vez, como vinham fazendo há mais de um século, sem saber que o seu tempo estava acabando e os canos de ferro iam desaparecendo e levando com eles seus maçaricos.

São as lembranças que ficam da Barra, e nunca vão acabar: a pizzaria Guanabara, o seu tio vagabundo estudando no Pio X da Euclides da Cunha, o cachorro perdido que você quis criar no playground, a árvore da qual caiu para quebrar o braço e que já derrubaram — toma, filha da puta. A Barra onde Eloína passava com seu maiô branco — ah, Eloína, por que eu não tinha uns quinze anos a mais, e por que eu não sabia dizer no seu ouvido as coisas que você gostaria de ouvir? —, a Barra que servia de contraponto aos cortiços da Misericórdia onde hoje tem loja chique de Pierre Verger, do Terreiro de Jesus, do Pelourinho, da Barroquinha e da Saúde. A Barra que era tão diferente do Taboão, com a Banca do Renato, no Largo da Barra, vendendo revista e trocando dólar para os gringos, a primeira banca com telefone que vi na vida. Tudo isso está vivo em uma Barra que já morreu.

Naquela época ainda havia o Centro Comercial da Barra, um pequeno open mall que deu lugar a quê?, a uma loja, um hotel? Eu não sei, a tragédia das gentes foi acumulando sobre andar sobre andar até que das lojinhas bonitas, elegantes, só sobrou um prédio disforme e improvisado. O que sei é que, assim como o Centro Comercial, a Barra acabou. Eu disse que a vida era fresca e fácil, e era mesmo, mas isso foi quando aquele era o melhor lugar do mundo para se viver, antes dos gringos montarem pousadinhas para seus compatriotas levarem as putas baratas que passam pelas calçadas, antes da Barra cair na lama da qual parece que não vai mais se levantar, antes mesmo de eu deixar de ser baiano.

Não sei se isso acontece com você, mas de vez em quando eu esqueço os nomes de coisas simples.

Dia desses esqueci o nome de uma árvore. Eu sabia que em algum momento soube o nome da dita, lembrava que era um nome estrangeiro, acho que francês. E a ignorância do nome outrora conhecido passou a me incomodar e exasperar.

Me vinham dois nomes à cabeça. O primeiro era buganvília. Mas eu sabia que não era, sabia que buganvília era outra coisa, era uma plantinha vagabundinha dessas miudinhas, uma primavera. A árvore de que eu falava não, era uma árvore de tronco quase liso, frondosa, folhas esquisitinhas, flores vermelhas, que dava uns frutos que pareciam umas espadas largas com umas favas redondas, parecidas com moedas — quando essa árvore floria era uma beleza, e eu costumava ver tantas delas antigamente.

O outro nome que me vinha à memória era mulungu. Na verdade era uma árvore até que bem parecida, mas não era ela. Mas lembrei que durante muito tempo achei que aquele pequeno enigma desimportante era um mulungu, porque Monteiro Lobato falava dessas árvores em algum dos seus livros — os mulungus que floriam no sítio, algo assim.

Mas alguém tinha me corrigido com o tal nome gringo, exatamente esse nome que eu tinha conseguido esquecer.

(Não podiam ter me deixado na minha ignorância, chamando a árvore de mulungu? Se eu achasse que era um mulungu não tinha esquecido o seu nome. E que mal faria eu achar que a tal árvore era um mulungu, me diga? Isso ia mudar a vida de alguém? Não ia.)

Durante muitas semanas tentei descobrir que árvore era aquela. Não consegui. Aumentei minha cultura inútil, no entanto; aquelas folhas esquisitinhas, na minha busca infrutífera, descobri que eram bipinadas, com vários pares de folíolos. Só não descobri o diabo do nome da árvore que eu procurava.

Lembrei também que antigamente eu via mais dessas árvores pelas cidades, mas elas parecem cada vez mais raras. Hoje sei que minha impressão estava correta: não é só um caso de sair de moda, é uma necessidade objetiva, porque as raízes são e superficiais (o que faz delas árvores mais bonitas, por sinal), invasivas e pouco adequadas à infraestrutura urbana.

Muitos anos atrás, quando moramos em Itapuã, cada um de nós, crianças, ganhou uma das árvores do quintal. Eu tomei posse de um cajueiro que nunca deu caju, ao menos que eu lembre, e minha irmã ganhou uma dessas árvores.

Necessidade besta, essa de saber o nome das coisas. Mas sem isso eu não poderia reconstruir meu passado, e então vem a consciência aguda da importância de um nome; por que você acha que não se podia falar o nome de Deus? O Velho sabia a importância dos nomes próprios. Se algo não tem um nome todo seu, essa coisa não existe. Se ela não existe, meu passado também não — e isso coloca em risco, pelo menos de um ponto de vista bem metafísico, a minha própria existência.

Por isso saí perguntando a quem podia: que árvore é aquela? E ninguém sabia. Curioso: quando o homem vai deixando de ser nômade ele desaprende o nome de muitas das plantas que conhecia. Mas agora era demais, não é possível que sejamos tão urbanos ao ponto de esquecer o nome de uma árvore comum. Isso não pode ser admitido, em nenhuma hipótese. Porque, se se admitir uma coisa dessas, se isso deixar de incomodar, daqui a pouco a gente esquece o nome das coisas mais comuns. “Qual é mesmo o nome desse negócio preto aqui embaixo, Zé?” “Asfalto, Rafael-seu-idiota”.

Perguntei a todo mundo. E descobri que a ignorância acerca do nome de uma árvore comum independe de classe social ou de nível cultural: ninguém sabia. Alguns amigos, mais sofisticados, soltaram umas hipóteses: aquilo era um ipê. Mas ipê é árvore brasileira, e essa árvore se não me engano tinha nome estrangeiro e não era brasileira, era daquelas plantas exóticas que faziam o desgosto de Gilberto Freyre.

Eu desisti.

É feio desistir das coisas, principalmente de uma bobagem como essas. É um paradoxo: desistir de escalar o Everest não envergonha ninguém, por difícil que é; desistir de algo bobo é um atestado de incompetência à vigésima nona potência. Ao mesmo tempo, ressalta o atestado de incompetência passado por quem, em plena era do Google, não consegue descobrir o nome de uma árvore comum e vagabunda. Dane-se. Não me importava mais, não depois de tantas semanas sem conseguir descobrir o nome daquela árvore. E por ser bobagem eu me dou o direito de desistir do que quer que seja.

Aí, na fazenda de um amigo eu vi uma árvore dessas, recém-plantada. O coração bateu mais forte, se me permitem a licença poética. Ele havia de saber que caralho era aquilo, uma árvore tão comum.

E ele respondeu com aquela simplicidade que as pessoas que desconhecem a sua grande angústia existencial: “Tá falando do flamboyant aí da frente?”

A delonix regia. O flamboyant. Árvore vagabunda e comum, dessas que você encontra a três por quatro por aí; e no entanto bateu a minha memória. É, flamboyant — você conhece esse nome, eu conheço esse nome, e ele certamente jamais poderia ser dado a qualquer outra árvore. Se a ordem das coisas fosse invertida, nada isso teria acontecido. Se alguém me perguntasse que árvore é o flamboyant eu diria — é aquela árvore de tronco liso, folhinhas esquisitinhas, e que quando floresce é uma belezura.

Descobri que chamam também de pau-rosa. Eu gosto do nome. Pau-rosa é um nome meio erótico — “Vai sentar num pau-rosa” devia ser ofensa corrente neste país de tantas árvores. Mas isso não importa mais para mim. O fato é que eu não quero mais esquecer o nome do flamboyant. E por isso a partir de agora eu só vou chamá-lo de “mulungu, que os outros chamam flamboyant.”

Descubro que sou de uma era já passada, em que as pessoas eram educadas para poupar as outras de seus problemas e da exposição desnecessária de suas vidas. Que as vidas das pessoas não precisavam — na verdade, não deviam — ser um livro aberto. E no entanto vivo em um tempo em que a exposição pessoal parece ser a regra. Em que as pessoas ficam famosas por ter vídeos de suas aventuras de alcova publicados na internet, ou por exibir peitos siliconados na TV, nada mais que isso. Não é um mundo que me agrade particularmente — embora eu me veja forçado a confessar que a visão de peitos não me é desagradável, siliconados ou não, firmes ou flácidos. Mas isso não importa, que o que me agrada ou desagrada não é importante e não interessa a ninguém. O problema está no fato de que este não é um mundo que eu entenda, e à medida que vou chegando à meia-idade, ele me espanta mais e menos ao mesmo tempo. Eu sou velho.

Quando este blog começou, eu morava no Rio. De lá para cá muita coisa rolou debaixo da ponte, e então eu vejo que sete anos se passaram. É tempo demais.

Comecei este blog por duas razões: dar minha opinião sobre o que quisesse e fazer dele um exercício, me desobrigando de escrever em “publicitês”, e porque na época eu tinha suficiente tempo livro para me divertir com isso.

Ele começou no Blogger.br, e se chamava Pensamentos Mal Passados e tinha um subtítulo: “Um pouco de nada, e nada de muito importante”. Pedi à Dani Parahyba que fizesse um template novo para mim, a partir de um layout que fiz, e finalmente o blog passou a ter a minha cara. A Dani mudou as cores e o resultado ficou melhor do que eu pretendia. Além disso, o blog passou a se chamar Rafael Galvão; o subtítulo sobreviveu mais algum tempo.

Em 2004, cansado do Blogger, comprei hospedagem e transferi o blog para o Movable Type, na época a melhor plataforma de blogs disponível. Além de RSS e outras bobagens, eu passei a fazer meus próprios templates. E cansava rápido dos layouts, e entre 2004 e 26 fiz uma infinidade deles. De alguns lembro bem, até hoje. O primeiro layout tentava aproveitar da melhor maneira possível as idéias do layout anterior, mas isso acabou logo.

Depois, com o tempo cada vez mais escasso, passei a simplesmente pegar templates prontos. Em 2008 o Movable Type se revelou incompatível com o meu servidor e eu mudei para o WordPress, o que acabou de vez com a possibilidade de eu mesmo fazer meus templates.

Praticamente todos os blogs que foram contemporâneos deste se foram para o paraíso dos blogs. Singrando, Escrúpulos Precários, XX Ama XY, Monicômio e NCC, Smart Shade of Blue, Homem Baile, o Tiro e Queda do Bia. Eu sinto falta deles. Tinham talento e leveza, coisas que foram ficando cada vez mais raras na blogoseira. Essa é a minha geração, uma geração que escrevia porque gostava e porque precisava — a ponto de ter cogitado se chamar Blogniks em 2005 –, e que tinha o descompromisso que, na minha opinião, é o que faz um blog. Nós não precisávamos ser lembrados que blog é conversação. Nós sabíamos disso.

E o blog foi mudando, se tornando mais auto-consciente. De uma enxurrada de posts diários (em agosto de 2003 foram 100 posts, a maioria bem curtos) ele passou a publicar um por dia, depois um a cada dois dias — e em todo o ano de 2009 foram 89. Os posts, de modo geral, foram se tornando cada vez mais longos.

Quase dois mil posts, quase 20 mil comentários, e um blog que, apesar de tudo, me dá orgulho. Porque a modéstia é uma moça que eu vi de longe muito tempo atrás, e eu acho que este blog teve alguns bons momentos. Não me envergonho da maioria dos textos, e de alguns eu gosto muito.

Foram tantos blogs que li e admirei nestes anos: o do Ina, o do Milton, o do Allan, os tantos do Marcos, o finado do Tiagón, tanta gente. E isso me lembra que apesar de não acreditar em internet, acabei fazendo grandes amigos a partir do blog. As longuíssimas conversas com o Alex e com a Tata (que eu ainda amo, e vou amar para sempre); a Carol, inesquecível, que me deu com seu marido uma tarde agradabilíssima em Notting Hill; a Viva e o Bruno numa noite inesquecível no Belmonte; a Raquel se perdendo em São Paulo comigo; a Malla que ainda me impressiona pela sua tranquilidade; o Doni na Cinelândia e no Picuí; o Ricardo no Ferreiro ou num boteco de Copacabana; o Idelber nos botecos de fim de noite ou me contando que “Uzbequistão bom, Tadjiquistão ruim” — ou algo assim; e o Bia, talvez o único que lê isto aqui desde o início. Eles provavelmente não sabem o que aprendi com eles. Talvez algum dia eu conte.

Mas a vida passa. Nesses sete anos tanta coisa aconteceu. Mudei de cidade, meu apartamento se incendiou e fiquei sem ter onde morar durante alguns meses, me mudei, me mudei de novo, me mudei mais uma vez e agora não quero mais sair da frente do rio, namorei mais do que é saudável, fiz um bocado de campanhas — algumas inesquecíveis, outras nem tanto –, fui diretor de marketing e secretário de comunicação de uma prefeitura, e diretor de marketing de um governo. Casei de novo, separei de novo. Minha filha, que era quase um bebê quando este blog começou, cresceu para se tornar uma das pessoas que mais admiro neste mundo.

E com tudo isso o tempo passou e escrever um blog deixou de ser tão divertido e sete anos é tempo demais para se escrever um blog e é por isso que este acaba aqui. Obrigado.

Mônica says:

acabo de receber um e-mail que fala que o que a mulher não deve fazer em casa , para que o homem se sinta poderoso.

rapaz, se eu for seguir isso sei como vai ser não

Mônica says:

1- Não troque lampada, ele se sente o maximo fazendo isso.

2- Não mate barata, ele tem que ser seu “heroi”

3- Deixe que ele pague o jantar, faz ele se sentir seu dono

Mônica says:

Que vc acha?

(já estou me preparando pra cair na gargalhada, responda todas as observações, please)

Rafael says:

1 – Não troque lâmpada. Viver no escuro ajuda a economizar energia e combate o aquecimento global.

2 – Não mate barata. Respeite a ecologia. A barata é nossa amiga e nossa irmã.

3 – Não desonre um século de conquistas femininas. Faça questão de pagar o seu jantar e mostrar que você não tem dono.

Mônica says:

Minha Nossa Senhora, onde eu fui me meter?

Rafael says:

Alguma coisa boa na vida você fez, minha frô.