As denúncias contra Harvey Weinstein, e o movimento #metoo que se segue a elas, têm sido uma das melhores coisas que aconteceram à indústria cinematográfica em muito tempo. É um passo importante para garantir que nunca mais uma mulher precise abrir as pernas para trabalhar em Hollywood — embora não haja discurso de sororidade capaz de me convencer de que isso vai evitar que as que abrirem voluntariamente continuarão tendo uma grande vantagem sobre as outras. Diz a segunda epístola de Paulo aos coríntios que Deus ama e entrega melhores papéis a quem dá com alegria.

Mas há nisso tudo algo que me incomoda, e muito. Esse artigo publicado no New York Times resume um pouco desse incômodo. Nele, Aaron Sorkin, roteirista e diretor, e Greta Gerwig, atriz e agora diretora aclamada, falam sobre Weinstein e, para não sair do assunto do momento, sobre Woody Allen. Woody voltou à ribalta porque sua filha adotiva, Dylan Farrow, publicou recentemente um depoimento fazendo pressão no mundo artístico para condenarem Woody Allen, que teria abusado dela aos 7 anos de idade.

Quando Sorkin alega ignorância total sobre os hábitos predadores de Weinstein, ele está mentindo. Mesmo o comum dos mortais sabe das fofocas do mundo dos artistas, quanto mais insiders como ele. O que temos de mais próximo a Hollywood no Brasil é o ecossistema da Rede Globo, e até os macacos mortos de Mairiporã sabem de parte pequena do que acontece. Sabem de atrizes consagradas cujos maridos cantam taxistas (e levam murros deles); sabem do diretor que tem uma escola e garante espaço em novelas para os alunos que pagam mais que a mensalidade; sabem do galã cujo primeiro casamento terminou porque ele foi descoberto num banheiro de festa prestando um serviço sexual a outro ator; sabem do ator que há alguns anos denunciou um diretor por tê-lo levado para a cama por dois anos e não ter cumprido sua promessa de lhe arranjar um papel numa novela; sabe do galã recém-separado filmado com uma imensidão de cocaína por um dos travestis que tinha levado para casa.

Sorkin sabe como Hollywood funciona, certamente ouvia histórias sobre Weinstein, e sabe como funciona o mercado de poder e sexo na mídia. Nisso, Sorkin age como os alemães que, perdida a guerra, diziam não saber dos campos de concentração. Mas ele sabe também que, hoje, defender uma posição fora do consenso, ou falar algo que pode ser tirado do contexto e usado para estigmatizar uma pessoa, ou mesmo simplesmente abrir o flanco para ataques de militantes raivosos nas mídias sociais pode significar o fim de uma carreira.

Mais irritante é a alegação da Greta Gerwig, fazendo a madalena arrependida, de que hoje não trabalharia mais com Woody Allen. Essa declaração se junta a outra, de Mira Sorvino, que diz essencialmente a mesma coisa. A tocaia está armada para Allen há muito tempo, e agora parece ter chegado o momento de desferir o golpe de misericórdia.

As afirmações de Gerwig, assim como as de Sorvino, são no mínimo oportunistas. Em 2012, quando ela atuou em To Rome, With Love, todos os fatos relativos ao escândalo Woody Allen/Mia Farrow já eram conhecidos. Nenhum fato novo surgiu de lá para cá, além da carta de Dylan Farrow, que agora se chama Malone. Mas hoje Gerwig é uma atriz respeitada e diretora superestimada, e sua fala é conveniente e perfeitamente ajustada à matilha; em 2012 ela ainda era uma atriz iniciante diante da chance de trabalhar com uma lenda viva. O que quer dizer que entra século, sai século, e Hollywood continua a mesma.

Eu nunca duvidei, por um segundo, de qualquer acusação feita contra Weinstein. Elas não apenas tinham “cheiro de verdade”, mas correspondiam a tudo o que sabemos de Hollywood. Mas simplesmente não acredito nas denúncias de Mia Farrow contra Woody Allen.

Até onde sei, Allen nunca foi um pedófilo; no máximo, se se cometer o erro de julgar um artista pela sua obra, ele poderia ser considerado um efebófilo em conflito — algo que sequer é crime, embora cada vez mais reprovado pela sociedade. Mas isso não importa. O caso Allen-Farrow vem rendendo manchetes de jornal há quase 30 anos. Embora Allen raramente se pronuncie sobre o caso, Farrow não parece estar disposta a deixar o caso morrer. Sempre que Allen é lembrado por algo, o clã Farrow parte para o ataque e volta a jogar sua tragédia familiar ao público.

Farrow e Allen namoraram durante mais de uma década, mas nunca viveram juntos. Tiveram um filho, Satchel, e juntos adotaram outros dois, Moses e Dylan. Além disso Farrow tinha vários outros filhos, uns paridos, outros adotados, alguns com André Prévin. Segundo as próprias memórias de Farrow, publicadas antes do escândalo, Allen nunca teve muito contato com os filhos dela, especialmente com Soon-Yi Prévin, o que a fez incentivar os dois a saírem juntos — e aparentemente foi aí que se originou o romance entre o velho e a adolescente. Quando Farrow descobriu que os dois estavam tendo um caso, seguiu-se um escândalo sem precedentes, extremamente público.

Não é difícil compreender, quase justificar o comportamento inicial de Mia Farrow. Não deve ser fácil ver que o seu namorado está saindo com a sua filha. A indignação e a revolta devem ser inconcebíveis. Da mesma forma, é fácil entender a desconfiança nascida ali. O raciocínio talvez não seja psicologicamente acurado, mas é simples: se ele pegou a minha filha de 15 anos, quem garante que não vai molestar a de 7? Para Farrow, Allen já era um monstro. Ninguém poderia garantir que ele não poderia ser um monstro ainda maior.

Até aqui estamos no campo dos fatos incontestados. Mas quatro meses depois do escândalo estourar, já separado de Farrow e morando com Soon-Yi, Allen fez uma visita aos filhos. É fácil imaginar o clima naquela casa. Assim como é fácil imaginar, a julgar pelo seu comportamento desde então, como andava a cabeça de Farrow. Durante alguns minutos em que não estariam sendo vigiados, Allen teria levado Dylan para o sótão e “tocado inapropriadamente” nela. Farrow, logo depois, gravou em vídeo um depoimento de Dylan recontando o que ocorrera. A fita foi severamente editada, o que para alguns pode indicar que nos intervalos cortados Farrow estava fazendo a menina dizer o que ela queria ouvir.

A essa altura a coisa tinha saído das colunas de jornais e chegado à justiça. Namorar a filha adulta de sua namorada é canalha e eticamente reprovável, mas não é crime; abuso sexual de uma criança é. O caso foi investigado pelas polícias de Connecticut e de Nova York. Chegaram à conclusão de que Dylan não tinha sido abusada, e o juiz fez algo estranho: encerrou o caso, mas disse que tinha motivos para acreditar que Allen era culpado; encerrava apenas para não prejudicar Dylan, o que soa quase inacreditável.

Mais tarde, uma babá das crianças diria que foi pressionada por Farrow a mentir e corroborar a acusação contra Allen. Diria também que Farrow vinha há algumas semanas preparando a cena para a denúncia, insistindo de repente que ele não fosse deixado a sós com Dylan. Um dos filhos adotivos de Farrow e Allen, Moses, que na época escolheu não ver mais Allen, acabou se afastando de Mia, se reaproximado do pai e hoje fala em “lavagem cerebral”. Ele diz perceber hoje que tudo isso é essencialmente a vingança de Farrow por Allen tê-la trocado por Soon Yi.

Neste link estão alguns dos principais argumentos a favor de Allen, e valem a pena serem lidos.

Eu acredito na inocência de Allen principalmente porque, cá entre nós, é difícil aceitar que um sujeito que jamais teve histórico de pedofilia, antes ou depois, escolha justamente o momento em que toda a sua vida está perdida em um turbilhão, com todos os olhos voltados para ele em uma casa traumatizada e ainda em choque, para abusar de uma criança que até então não demonstrava nenhum dos sinais comuns a vítimas de abuso sexual. Se Allen fosse doente a esse ponto, seria de se perguntar por que nenhuma oura acusação, antes ou depois — ele adotou algumas crianças com Soon-Yi — foi feita contra ele.

Eu acho plenamente factível que a pobre Dylan possa ter criado, instigada pela mãe, falsas memórias perturbadoras sobre seu relacionamento com Allen. Cada tempo tem sua histeria particular, e talvez não coincidentemente, naquele início dos anos 90 apareceu uma série de casos de pessoas que, em sessões com terapeutas, lembravam de repente que tinham sido abusadas na infância. Grande parte dessas denúncias acabaram sendo provadas falsas; a mente das pessoas é uma coisa esquisita, complicada. Mas isso lembra como memórias podem ser implantadas, ainda mais facilmente numa criança num lar em crise, com uma mãe que, independente do que qualquer um ache dela, decidiu que iria destruir Allen pelo que ele fez (Soon Yi) e pelo que talvez acredite que ele deve ter feito (Dylan).

Há alguns anos ela insinuou que Satchel, que agora se chama Ronan e desempenhou um papel fundamental nas denúncias contra Harvey Weinstein, não era realmente filho de Allen, mas de Frank Sinatra, seu primeiro marido (curiosamente, Sinatra e Farrow se casaram quando tinham respectivamente, 50 e 21 anos). Sinatra teria 71 anos ao gerar Ronan, mas ainda que ele não tivesse feito uma vasectomia, essa história é um indício que Farrow está disposta a qualquer coisa para destruir Allen, inclusive envergonhando outras pessoas, como Barbara Sinatra.

Eu não tenho muitas dúvidas de que Farrow é uma mulher perturbada. Não pela sua história, com sua cota de fatos que fazem a delícia das colunas de fofocas, mas pela sua reação à traição de seu namorado e de sua filha, e pelo esforço em destruir Allen a partir daí. Em parte é compreensível. Estender suas suspeitas ao relacionamento dele com Dylan só é maldade para quem está de fora: é quase justificável em uma mulher magoada e revoltada.

O que não é justificável é que Farrow possa ter destruído a vida de algumas pessoas por causa de sua vingança. Isso não exime Allen, claro. Independente da verdade, uma coisa é inquestionável: Satchel/Ronan e Dylan/Malone Farrow são as grandes vítimas em tudo isso — a ponto de fazê-los mudar de nome, tentar trocar de identidade como se isso pudesse apagar os traumas do passado. A culpa inicial, claro, é de Allen, por tomar a decisão de namorar a filha de sua namorada. Mas há culpas e culpas. Eu estou convencido de que as atitudes de Farrow, insistindo em algo questionável e mantendo viva uma vendeta por longuíssimos 25 anos dentro de sua família, fizeram um mal irremediável e imensurável aos seus filhos.

É muito difícil, para qualquer pessoa que represente algo nesse meio, assumir uma defesa de Woody com base, quando menos, no fato de que a justiça decidiu não processá-lo. Allen foi tornado um monstro, e essa mancha dificilmente será retirada. Os tempos não permitem que alguém se disponha a arriscar a carreira por Woody Allen. Uns poucos atores hoje têm coragem de defendê-lo, um dos quais o velho e bom Alex Baldwin, com um histórico pouco recomendável de violência familiar.

Há hoje um clima de caça às bruxas em Hollywood, e as pessoas parecem viver com medo de falar a coisa errada, aquela pequena bobagem que vai fazer a alegria dos justiceiros de internet. Há uma necessidade de condenação pública em que o volume de convicções fáceis tomam o lugar da verdade. Ela não interessa mais: Allen foi condenado, e essa condenação só foi possível porque os tempos andam complicados.

Eu sou um otimista. Gosto de acreditar que que da confusão que se tornou a marca destes tempos vai sair uma síntese nova, melhor. Que os exageros e injustiças eventualmente perpetrados sao percalços inevitáveis no caminho para uma ordem nova e mais justa. Mas enquanto isso, está muito, muito difícil.

O que mais tem me impressionado nas reações de parte do pessoal que comenta nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre a chacina da redação da Charlie Hebdo por fanáticos fundamentalistas islâmicos não é a má fé e a ignorância visíveis em boa parte delas. É, principalmente, a prontidão com que esta sociedade está disposta a relativizar e mesmo abdicar de um direito básico da civilização ocidental: o direito de expressão.

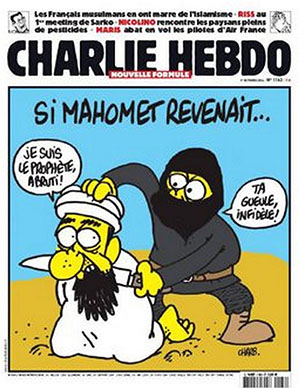

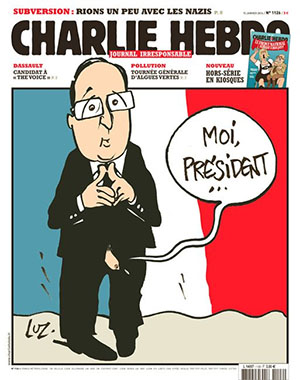

O que mais tem me impressionado nas reações de parte do pessoal que comenta nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre a chacina da redação da Charlie Hebdo por fanáticos fundamentalistas islâmicos não é a má fé e a ignorância visíveis em boa parte delas. É, principalmente, a prontidão com que esta sociedade está disposta a relativizar e mesmo abdicar de um direito básico da civilização ocidental: o direito de expressão. Para isso tentam buscar as ferramentas que validem suas crenças. E é aí que está a má-fé: está, por exemplo, no destaque exclusivo das capas ofensivas ao Islã publicadas pela revista para fazê-la parecer anti-islâmica — ou, quando muito, de capas que ofendam outros valores caros a você ou ao seu grupo. Descartam então as capas que satirizaram e muitas vezes ofenderam Sarkozy, Hollande, judeus e cristãos, e assim têm a prova cabal de que sim, aqueles racistas miseráveis mereceram — se não a chacina, ao menos a reação indignada dos assassinos que se dizem inspirados no Islã, mais ou menos como certo pessoal relativiza a culpa do estupro dizendo que a moça não deveria usar aquele decote tão perdulário. “Ah, ele não respeita o Profeta. Vamos matar os cães infiéis!” Pessoalmente, não vejo muita diferença disso para “Ah, ele não respeita Lula. Vamos matá-lo!”

Para isso tentam buscar as ferramentas que validem suas crenças. E é aí que está a má-fé: está, por exemplo, no destaque exclusivo das capas ofensivas ao Islã publicadas pela revista para fazê-la parecer anti-islâmica — ou, quando muito, de capas que ofendam outros valores caros a você ou ao seu grupo. Descartam então as capas que satirizaram e muitas vezes ofenderam Sarkozy, Hollande, judeus e cristãos, e assim têm a prova cabal de que sim, aqueles racistas miseráveis mereceram — se não a chacina, ao menos a reação indignada dos assassinos que se dizem inspirados no Islã, mais ou menos como certo pessoal relativiza a culpa do estupro dizendo que a moça não deveria usar aquele decote tão perdulário. “Ah, ele não respeita o Profeta. Vamos matar os cães infiéis!” Pessoalmente, não vejo muita diferença disso para “Ah, ele não respeita Lula. Vamos matá-lo!” Frei Leonardo Boff publicou dois artigos sobre o assunto. O primeiro foi repleto de platitudes como “não apoio a chacina” e “não vamos culpar todos os muçulmanos”; platitudes porque nenhum ser humano decente apoiou a chacina, e porque a condenação dos assassinos e a separação entre muçulmanos e terroristas foi feita por todos os líderes mundiais, principalmente pelas lideranças islâmicas. Rupert Murdoch foi contra a corrente, é verdade; mas Murdoch não conta porque é escória.

Frei Leonardo Boff publicou dois artigos sobre o assunto. O primeiro foi repleto de platitudes como “não apoio a chacina” e “não vamos culpar todos os muçulmanos”; platitudes porque nenhum ser humano decente apoiou a chacina, e porque a condenação dos assassinos e a separação entre muçulmanos e terroristas foi feita por todos os líderes mundiais, principalmente pelas lideranças islâmicas. Rupert Murdoch foi contra a corrente, é verdade; mas Murdoch não conta porque é escória. Ele diz ainda que a Charlie Hebdo é covarde; o atentado de 2011 e a chacina da semana passada deveriam servir para que ele entendesse que, certos ou não, o que não faltou aos cartunistas da revista foi coragem. Se não bastam, o ataque ao Hamburger Morgenpost e principalmente os massacres hediondos que o Boko Haram vem conduzindo na Nigéria, e que só este ano mataram mais de 2 mil pessoas, deveriam ao menos explicar que muçulmanos são, sim, minoria na Europa, mas o alcance daquela minoria de fanáticos que se dizem inspirados por eles pode ser gigantesco. Enfrentá-los é indício de coragem, acima de tudo. Coragem que não tiveram, por exemplo, os meios de comunicação que borraram as capas da Charlie em suas reportagens sobre a chacina.

Ele diz ainda que a Charlie Hebdo é covarde; o atentado de 2011 e a chacina da semana passada deveriam servir para que ele entendesse que, certos ou não, o que não faltou aos cartunistas da revista foi coragem. Se não bastam, o ataque ao Hamburger Morgenpost e principalmente os massacres hediondos que o Boko Haram vem conduzindo na Nigéria, e que só este ano mataram mais de 2 mil pessoas, deveriam ao menos explicar que muçulmanos são, sim, minoria na Europa, mas o alcance daquela minoria de fanáticos que se dizem inspirados por eles pode ser gigantesco. Enfrentá-los é indício de coragem, acima de tudo. Coragem que não tiveram, por exemplo, os meios de comunicação que borraram as capas da Charlie em suas reportagens sobre a chacina. Essa eu posso responder, e nem preciso mencionar os problemas que, além da lógica e da decência, o sujeito tem com a ortografia: porque quando o cristianismo não era banalizado destruiu cietualmente todas as culturas ocidentais. Porque perseguiu, calou e assassinou milhões de pessoas, de Justiniano massacrando 30 mil pessoas no Hipódromo e fechando a Academia de Platão, passando pelos pogroms russos e pelo Holocausto, pelo massacre de Sabra e Chatila e chegando às explosões periódicas de clínicas de aborto nos EUA — sem esquecer, claro, de São Tomás de Torquemada e sua Santa Inquisição. É preciso porque, em nome de sua fé, o cristianismo extinguiu civilizações inteiras no Novo Mundo e persegue, até hoje, os adeptos das religiões africanas e brasileiras.

Essa eu posso responder, e nem preciso mencionar os problemas que, além da lógica e da decência, o sujeito tem com a ortografia: porque quando o cristianismo não era banalizado destruiu cietualmente todas as culturas ocidentais. Porque perseguiu, calou e assassinou milhões de pessoas, de Justiniano massacrando 30 mil pessoas no Hipódromo e fechando a Academia de Platão, passando pelos pogroms russos e pelo Holocausto, pelo massacre de Sabra e Chatila e chegando às explosões periódicas de clínicas de aborto nos EUA — sem esquecer, claro, de São Tomás de Torquemada e sua Santa Inquisição. É preciso porque, em nome de sua fé, o cristianismo extinguiu civilizações inteiras no Novo Mundo e persegue, até hoje, os adeptos das religiões africanas e brasileiras. Paradoxalmente, em um mundo cada vez mais multicultural, é apenas o direito à irreverência em relação às outras religiões que garante o direito ao exercício da sua. O contrário é o totalitarismo que vimos durante o auge do domínio católico e vemos hoje no mundo islâmico.

Paradoxalmente, em um mundo cada vez mais multicultural, é apenas o direito à irreverência em relação às outras religiões que garante o direito ao exercício da sua. O contrário é o totalitarismo que vimos durante o auge do domínio católico e vemos hoje no mundo islâmico. É muito fácil, por exemplo, defender a liberdade de expressão usando uma tirinha mediocremente chata como aquela do Armandinho. Bons sentimentos não são alvo de pressão, não são vítimas de censura. Todo mundo gosta do bonitinho ou do conformista. Ninguém censurou, por exemplo, os elogios à ditadura militar brasileira ou ao regime de Pinochet. No mundo desses fundamentalistas fanáticos, ninguém mata alguém por dizer Allāhu Akbar.

É muito fácil, por exemplo, defender a liberdade de expressão usando uma tirinha mediocremente chata como aquela do Armandinho. Bons sentimentos não são alvo de pressão, não são vítimas de censura. Todo mundo gosta do bonitinho ou do conformista. Ninguém censurou, por exemplo, os elogios à ditadura militar brasileira ou ao regime de Pinochet. No mundo desses fundamentalistas fanáticos, ninguém mata alguém por dizer Allāhu Akbar.